Dies ist Teil 17 meiner neuen mehrteiligen Serie zur professionellen Hörbuchproduktion in Eigenregie. Ab sofort folgen wöchentlich alle weiteren Artikel, die von A bis Z erklären, wie man von der Idee zum fertigen Hörbuch in den Shops kommt. Alle Inhalte sind auch gesammelt als Buch und E-Book erhältlich. Sämtliche Links dazu finden sich auch noch einmal am Ende des Textes.

Software einrichten und Projekt anlegen

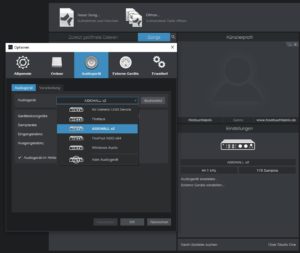

Nun, da die Hardware eingerichtet ist, muss noch die Software aufnahmebereit gemacht werden. Dazu stellen wir als erstes sicher, dass in den Einstellungen der richtige Treiber für das Audio-Interface ausgewählt ist. Normalerweise wird sich der Name des eigenen Geräts darin widerspiegeln, so dass dieser Schritt relativ selbsterklärend ist. Nur wenn wir in Ermangelung eines „nativen“ Treibers den Umweg über ASIO4ALL oder den von Cubase mitgelieferten „Generic“-Treiber gehen, müssen wir darauf achten, dass hier das richtige Audio-Interface gewählt wird und nicht etwa eine zusätzlich vorhandene Soundkarte im PC/Laptop. Die Abtastrate/Sample Rate des Interface stellen wir – sofern noch nicht geschehen – auf 44,1 kHz ein, die Bitrate/Auflösung, so denn verfügbar, auf 24 Bit. Sollten Sie ASIO4ALL verwenden und am Interface kein Direct-Monitoring für das Kopfhörersignal nutzen können, müssen Sie die Buffer-Size (Audio-Puffer) nach unten setzen, um die Verzögerung möglichst gering zu halten.

Projekt und Tracks für das Hörbuch erzeugen

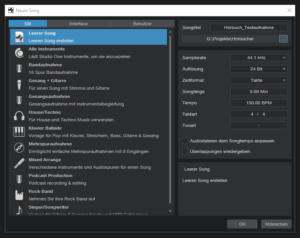

Wenn der Treiber gewählt ist und das Interface läuft, heißt es ein Audio-Projekt anzulegen. Wir wählen auch hier 44,1 kHz und 24 Bit sowie (wenn nötig) WAV als Aufzeichnungsformat. Diese Einstellungen sind bei allen DAWs im Prinzip sehr ähnlich, nur jeweils an etwas anderer Stelle zu finden. Sofern sie nicht direkt beim Anlegen eines neuen Projekts danach gefragt werden (wie bei Studio One), suchen Sie nach „Optionen“ oder „Voreinstellungen“ und passen Sie die genannten Parameter an.

Als Nächstes fügen wir eine Spur (Track) hinzu und wählen für diese den Eingangskanal des Interface, an dem unser Mikrofon hängt. Es ist höchstwahrscheinlich Kanal 1, sofern sie nicht an einem mehrkanaligen Interface aus bestimmten Gründen einen anderen Kanal gewählt haben. In der Regel sind die Eingangskanäle auch vorne am Gerät durchnummeriert. Wenn Sie nun den runden roten Aufnahmebutton am Kanal (nicht in der Steuerungsleiste, wo auch die Play- und Stopptaste sind) drücken, sollte ein Pegel angezeigt werden, sobald Sie sprechen. In unmittelbarer Nähe des Record-Buttons findet sich normalerweise der „Mithören-Knopf“, der dafür sorgt, dass das Mikrofon-Signal über den Audio-Ausgang auch direkt wieder ausgegeben wird. Diesen müssen Sie nur aktivieren, wenn Ihr Interface kein Direct-Monitoring anbietet. Ansonsten lassen Sie ihn abgeschaltet oder deaktivieren Sie ihn, sofern die DAW ihn automatisch eingeschaltet hat. Tun Sie das nicht, können Sie ihre Stimme doppelt mit einem irritierenden Echo-Effekt hören.

Testaufnahme starten und Ergebnis prüfen

Nehmen Sie eine kurze Passage auf und spielen Sie sie ab. Sie sollten das zuvor Aufgezeichnete nun hören können. Falls nicht, prüfen Sie, ob die richtigen Ausgangskanäle gewählt sind, ob die Taste „Mute“ (M) am Kanal oder Masterfader gedrückt ist oder ob Sie den Regler für das Direct-Monitoring möglicherweise komplett auf „Input“ gedreht haben. Dieser sollte auf Mittenposition stehen, damit Sie das Direkt-Signal des Mikros und das aufgezeichnete Signal in etwa gleich laut hören. Sollten Sie bereits Effekte wie EQ, Kompressor oder Ähnliches auf den Kanal gelegt haben, kann es sein, dass sie eine Verzögerung hören, wenn sie nicht mit Direct-Monitoring arbeiten. In diesem Fall ist es empfehlenswert, alle Plugins für die Aufnahme zu deaktivieren, um die Latenz (Verzögerung) so klein wie möglich zu halten.

Das Buch zur Artikelserie

In diesem Buch, das als Taschenbuch, Ringbindung und E-Book erhältlich ist, habe ich alle relevanten Inhalte zur Hörbuchproduktion in Eigenregie zusammengefasst und mit Bildern illustriert.

Einem gut produzierten Hörbuch hört man nicht an, wie komplex der Produktionsprozess dahinter ist. Es soll auf mitreißende Art eine Geschichte erzählen, während die Technik ausgeblendet wird. Die vielen Schritte, die bei seiner Entstehung nötig sind, sollen im Hintergrund bleiben. Damit eine Produktion gelingen kann, müssen viele Faktoren zusammenkommen: passende Technik, eine gute Akustik, eine optimale Vorbereitung des Manuskripts, eine klare Aussprache und Betonung des Sprechers, eine präzise Nachbearbeitung und ein Mastering, das den Anforderungen der gängigen Shops und Portale entspricht. Will man dies als Autor selbst und ohne externe Dienstleister meistern, gilt es schon vor Beginn des Aufnahmen einige essenzielle Fragen zu klären und sich mit den Tücken der Audio-Produktion vertraut zu machen. Dieses Buch soll genau hierbei Hilfe leisten und als Leitfaden alle Grundlagen und Schritte von A bis Z auf verständliche Weise erklären und anhand von Beispielen verdeutlichen. Nach der Lektüre werden Sie fit sein, ins Abenteuer Hörbuchproduktion zu starten.